8番出口と心電図

ある案件で、ウェアラブルデバイスの開発をお手伝いしている。デバイスで心拍データを取得して、熱中症のリスクや、勤務中の疲労感・眠気などを検出するアルゴリズム開発がミッションである。 最近は、心拍数と身体的・精神的状態との関連が気になって仕方がない。

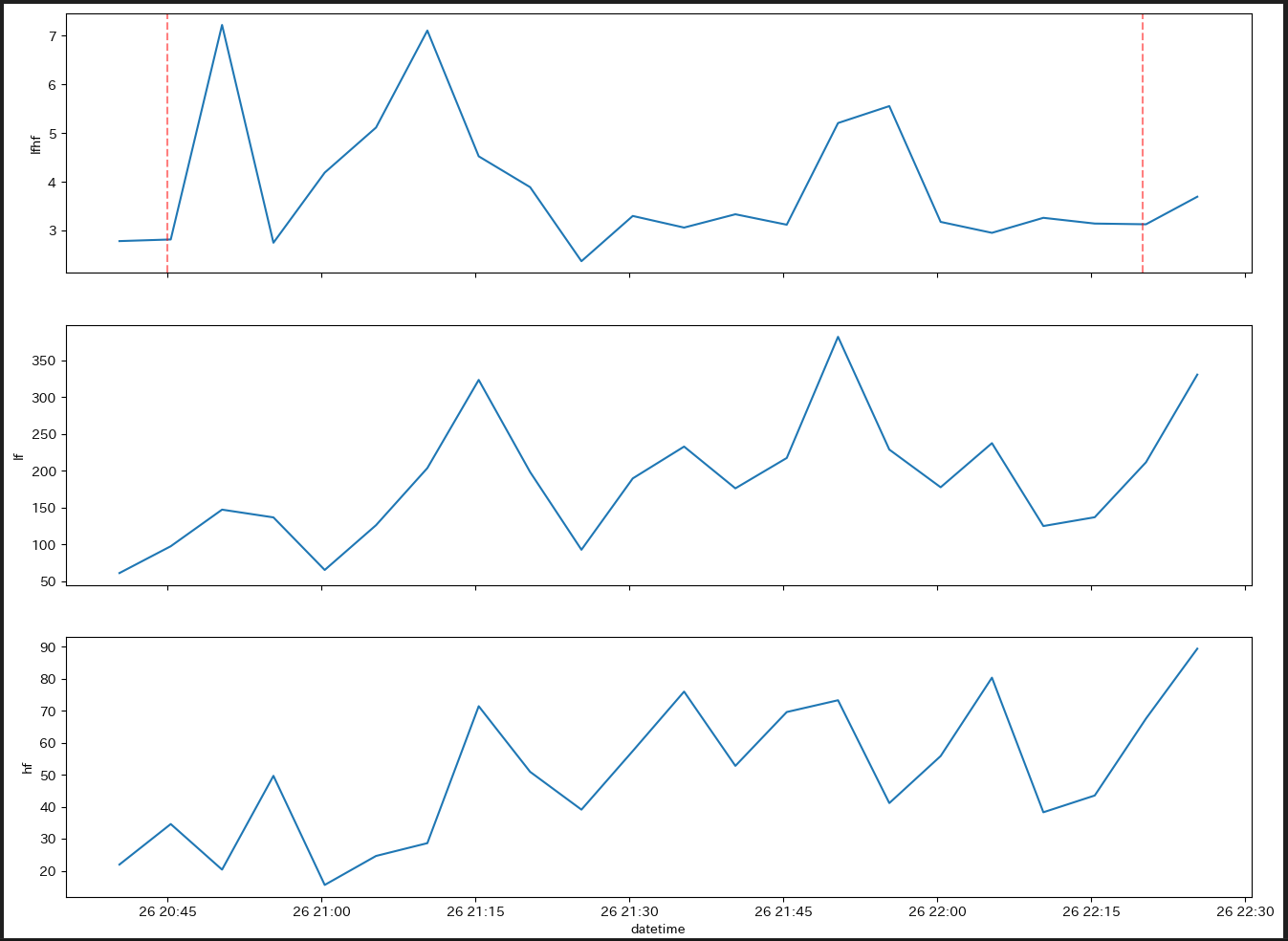

というわけで、先日8番出口を観に行った際に、鑑賞中の心拍数を簡易心電図計で測定し、得られたデータを分析してみた。

心電図データについて

心電図は、左右の胸に取り付けた電極の間の電位差として得られる。こんな形が繰り返し現れる図形を、自分の健康診断や、ドラマで誰かが亡くなるシーンの一部として見たことある人も多いだろう。

先のリンクのとおり、心電図の1周期には、合計5つの山と谷が含まれているのが普通である。この山谷には、前から順番に P, Q, R, S, T と名前がついている。、通常、R のピークが最も高い位置にあり、かつ非常に急峻である。人間が見るにしても機械で判定するにしても、このピークの位置を基準にするのが最も扱いやすい。 心拍データの解析では、この R と R の間隔を R-R Interval(RRI)と呼んでいる。RRI とは、つまり心臓の「1拍」の長さである。私の場合、通常は 700 ~ 900[msec]くらいで、軽い運動をすると 500[msec]くらいまで下がる。

何もせずにジッとしている時には心拍の間隔は一定であるように思えるのだが、実際に RRI を計測してみると存外にバラツキが大きいものである。むしろ、安静にしてリラックスしているときはバラツキが大きくなり、反対に、激しい運動中や強いストレスを感じているようなときにはバラツキが小さくなることが知られている。 そのような知見を踏まえて、RRI のパワースペクトル密度の低周波部分と高周波部分の強さと肉体的・精神的な状態との関連が良く調べられている。つまり、高周波が強く RRI の短期的な変動が大きいときには安静に近い状態で、低周波が強い場合には何らかの負荷が高いのだろうというわけである。

低周波(高周波)帯域のパワーは、Low(High) Frequency の頭文字から LF(HF)と呼ばれる。特に、LF と HF の比 LF/HF がストレスや疲労度との関連が強いと言われている。

8 番出口の心電図

前置きが長くなったが、下の図が、私が 8 番出口を観ている間の LF/HF をプロットしたものである。赤線で、映画本編の開始と終了が示されている。

LF/HF 比は、だいたい 2-3 くらいが正常の状態で、5 を超えると何かの負荷がかかっているのでは、と言われている。で、実際、映画の途中、何回か 5 を超えるようなピークがあるのが見て取れた。何となくではあるが、自分がビクっとなったタイミングと一致している・・・・ような気がします。

映画を観た人なら、なんとなく「あの辺のシーンかな」と思える・・・・でしょうか?